IDD-Lat 2016 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nicaragua |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sigue formando parte del grupo de paÃses con mÃnimo desarrollo democrático, junto con Colombia, Brasil, Venezuela, Honduras y Guatemala, estos dos últimos de su misma zona, América Central.

A pesar de su variación negativa, no desciende posiciones respecto del año anterior y se mantiene en el noveno lugar. En esta dimensión Nicaragua pertenece al grupo de paÃses con desarrollo democrático medio, junto con otros nueve paÃses de la región, situación que solo habÃa logrado en 2003, 2014 y 2015.

Asciende una posición en el ranking regional y sale del fondo de la tabla para ubicarse en el 17° lugar. Pese a la mejora, su puntaje es uno de los seis peores de 2016, a más de dos puntos de distancia del promedio latinoamericano. De América Central es el paÃs con peor comportamiento en lo que se refiere a los resultados sociales.

Su Ãndice continúa, como en toda la serie, por debajo del promedio regional, pero en esta ocasión por muy poca diferencia. Logra ascender al 10º lugar del ranking, subiendo cinco peldaños con respecto al año anterior. Con este resultado, Nicaragua forma parte por primera vez de los paÃses que tienen desarrollo democrático medio en el IDD-Lat. En América Central, Costa Rica, Panamá y República Dominicana comparten el mismo nivel de desarrollo. Conclusiones- Nicaragua manifiesta un avance del orden del 46 % respecto a 2015. - Presenta retrocesos en democracia de las instituciones y de los ciudadanos; mientras que tiene comportamiento positivo en democracia social y democracia económica. - Asciende al 15° lugar del ranking regional. - Forma parte del grupo de paÃses con mÃnimo desarrollo democrático. - En democracia de los ciudadanos supera el promedio regional. Detiene una tendencia positiva de seis años consecutivos. Pertenece al grupo de paÃses con desarrollo democrático medio. - En democracia de las instituciones alcanza el peor valor de la serie. Obtiene el 17º lugar del ranking latinoamericano. Permanece por debajo del promedio de la región, e integra el grupo de paÃses con mÃnimo desarrollo democrático. - En democracia social, el desempeño lo categoriza con bajo desarrollo democrático. Sale del último lugar de la tabla latinoamericana y sube a la 17° posición. - En la dimensión económica sigue por debajo del promedio regional y ocupa el décimo lugar del ranking. Nicaragua forma parte por primera vez de los paÃses que presentan desarrollo democrático medio en el IDD-Lat. ¿Democracia o autoritarismo?José Alejandro Cepeda 2015 se constituyó en el cuarto año del segundo perÃodo consecutivo de la etapa posrevolucionaria de Daniel Ortega al frente del gobierno de Nicaragua, iniciada en 2007. El hoy excelentÃsimo señor presidente de la República es un curtido polÃtico que junto al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) es fundamental para entender la historia del paÃs en las últimas cuatro décadas, ya que ha pasado de revolucionario triunfante y protagonista de una guerra civil a ser derrotado en las urnas electorales, para finalmente volver a capturar el poder en medio del llamado giro a la izquierda de Latinoamérica de final y comienzos de milenio. Una figura que ha utilizado hábilmente el lenguaje de la revolución y la democracia -e incluso el de la religión- a conveniencia. A continuación se presentan algunos aspectos centrales de una época en que Ortega está, para bien o mal, forjando un legado que destaca tanto por un programa social orientado a una mayorÃa pobre como por ejercer uno de los estilos de gobierno con mayor concentración de poder en el Ejecutivo de la región, lo que ha forjado la idea de que el antiguo revolucionario terminó siendo tan autoritario como sus rivales de antaño. Gobernando bajo la perspectiva de una reelección indefinidaEl segundo perÃodo quinquenal de la nueva etapa de Daniel Ortega cabalga sobre la consolidación jurÃdica de su régimen. Las polémicas reformas constitucionales, obtenidas con una mayorÃa parlamentaria unicameral a su favor, se expresan en la obtención de una capacidad legislativa en materia administrativa para el presidente y en la posibilidad de reelegirse indefinidamente sin necesidad de ir a segunda vuelta. Bajo estos parámetros la gobernabilidad y el equilibrio de cualquier democracia son afectados en gran medida, cuando el relevo del poder y la rendición de cuentas sobrepasan los tiempos constitucionales regulares. La consolidación de Ortega en el poder, y de lo que es considerable una revancha de los reveses revolucionarios del pasado, coincide justamente con la muerte trágica en accidente aéreo a final de año de Antonio Lacayo Oyanguren, exministro de la Presidencia de Nicaragua durante el Gobierno de Violeta Chamorro (1990-1997) y considerado el hombre fuerte que negoció en buena medida la transición de la nación y lideró el saneamiento fiscal del Estado siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en plena era del polémico Consenso de Washington. Para algunos héroe, para otros una pieza del neoliberalismo con intereses foráneos. Lacayo y Ortega son tan coincidentes como el agua y el aceite. A pesar de las crÃticas al enfoque económico del gobierno de Violeta Chamorro (1990-1997), a Lacayo se le reconoce por haber contribuido a desatar el difÃcil nudo de la confrontación en la transición democrática hacia final de las décadas de 1980 y comienzos de la de 1990, y se le atribuye haber afirmado que se «habÃa ganado una elección, no una guerra», sentando el precedente inédito de una nueva cultura polÃtica en la que el ganador, más allá de una lógica de suma cero, no discrimina hasta el destierro al perdedor. ¿Ortega está echando por la borda este legado de convivencia? Según Carlos F. Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Chamorro, la gestión del perÃodo de su madre conquistó la paz y el fin de la guerra, fijó un rumbo de reconstrucción económica -aunque con un enorme déficit social-, y sentó las bases de las instituciones democráticas, con libertad de prensa y mayor transparencia que nunca. Sin embargo, ese legado no logró alcanzar la etapa de la consolidación democrática y atraviesa ahora una regresión autoritaria. Los sÃntomas de esta situación serÃan los pactos y la corrupción latente que facilitaron a Daniel Ortega la captura del Estado en nombre del viejo sandinismo, subordinando en buena medida las bases del Estado de derecho y el sistema de separación de poderes. A esto se suma que la transición democrática, proyectada también desde lo militar en el ejército y la policÃa se deterioró, al imponerse de nuevo el caudillismo con leyes que eliminan el plazo de los jefes de ambas instituciones en el cargo, y subordinan su reelección y permanencia a la discrecionalidad del presidente. La democracia electoral, afectada con fraudes y el dominio oficialista del sistema, ha eliminado varias garantÃas básicas de las elecciones libres, competitivas y transparentes. También se desmontó el embrionario sistema de autonomÃa municipal, participación ciudadana y rendición de cuentas, sustituyéndolo por la supervisión directa del presidente Ortega y su esposa Rosario Murillo, que ha captado recursos de la maltrecha cooperación venezolana. Al conmemorarse los primeros 25 años de las elecciones aperturistas de 1990, el 25 de febrero de 2015 Lacayo publicó un artÃculo en el diario La Prensa reflexionando sobre el panorama de los próximos 25 años en Nicaragua: «Si los nicaragüenses ahora no tomamos en serio la necesidad de poder elegir libremente, sea quien sea el que elijamos, vamos a haber tirado al traste el inmenso logro de haber derrotado en 1979 una dictadura de 45 años y haber podido elegir libremente nuestras autoridades en 1990. La agricultura moderna, la agroindustria, la pesca, la minerÃa, el turismo y la producción de energÃas renovables pueden muy bien permitirnos a los nicaragüenses alcanzar dignos niveles de vida. Si vienen los megaproyectos, mejor. Pero debemos convencernos de una vez por todas que el gran megaproyecto de Nicaragua es la democracia, y ésta demanda, por encima de todo, elecciones libres». La oposición ante la lógica del Estado-partidoA pesar de las crÃticas que pueda enfrentar el régimen de Daniel Ortega, el manejo polÃtico electoral que ha desarrollado ha sido hábil para mantener apoyos populares basados en polÃticas asistencialistas estatales, promoviendo una suerte de partidocracia en manos de los sandinistas. Ante esta realidad hay que señalar que las fuerzas polÃticas de oposición se han caracterizado por su división y desarticulación, lo que deviene en un beneficio a las aspiraciones continuistas del actual régimen. Por ello la organización civil Hagamos Democracia insistió durante 2015 en unir a los partidos opositores en un proceso de elecciones primarias del que surja el candidato presidencial de la oposición de cara a las elecciones de 2016. Para esto se creó un Tribunal Electoral CÃvico (TEC) dirigido por el economista Pedro Belli, con el fin de fomentar ante todo unas elecciones limpias. Este clamor no fue atendido por las dos fuerzas polÃticas que obtuvieron el segundo y tercer lugar en las últimas elecciones, el Partido Liberal Independiente (PLI) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Los que atendieron pronto el llamado fueron el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Partido Conservador (PC), el Movimiento 3 Revoluciones (M-3R), el partido sin personalidad jurÃdica Partido Social Cristiano (PSC) y la facción del PLI conocida como PLI Histórico. Queda entonces por ver si este proyecto de oposición puede consolidarse ante la poca cooperación que la ha caracterizado. El presidente de Hagamos Democracia, Roger Arteaga, señaló que los partidos polÃticos opositores tienen que tomar conciencia de una unidad para el cambio, tomando por ejemplo el caso de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que aúna a la oposición venezolana y brilló en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, cuando obtuvo 112 de 167 diputaciones. Mientras este proceso de unidad en la oposición no se concrete en Nicaragua, el gobernante FSLN mantendrá la ventaja de controlar la estructura del sistema electoral y participar en alianza con siete subordinados partidos más. En todo caso, para analistas como el exdiputado José Pallais Arana, las condiciones electorales de Nicaragua y Venezuela son distintas, pues en Nicaragua el Consejo Supremo Electoral (CSE) estarÃa hecho a la medida del presidente Ortega, mientras que en Venezuela -a pesar de la ventaja en recursos y poder mediático del chavismo- el sistema electoral es más competitivo y el Ejército más proclive a garantizar la institucionalidad. Paradójicamente el marco constitucional y el sistema electoral venezolano se habrÃan estructurado sobre el pronóstico triunfalista de Hugo Chávez de que el pueblo jamás votarÃa contra él, aceptando un diseño más resistente al fraude (e incluso ofrece la posibilidad de ejecutar una revocatoria del mandato presidencial), mientras que en Nicaragua el ventajismo y la poca transparencia de Ortega se soportarÃan sobre la premisa de que el pueblo puede votar en cualquier momento en su contra. El panorama positivo de la economÃaEn Nicaragua se ha asentado un pacto de no agresión entre los agentes económicos y el Gobierno. El proyecto de izquierda sandinista quiere sobrevivir y ha entendido que no puede hacerlo sin un pie en el mercado. Tal como lo recordó Carlos Chamorro en el diario El PaÃs de España, la macroeconomÃa es considerable como funcional y el paÃs mantiene el rumbo hacia el crecimiento y la atracción de inversiones, pero bajo un esquema corporativista que permite grandes oportunidades al sector empresarial a costa de transparencia y democracia. Este intercambio entre ventajas económicas sin institucionalidad democrática, bajo una suerte de estabilidad autoritaria, se muestra como un mal negocio a largo plazo para las empresas y los paÃses, según plantea el análisis histórico del profesor James Robinson, coautor del libro Por qué fracasan las naciones, que llegó a debatirse en Managua en 2015. El informe Panorama social de América Latina presentado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) afirma que la disminución en los Ãndices de pobreza se relaciona directamente con el crecimiento de los ingresos y no es consecuencia de polÃticas de distribución y destaca en tal sentido los casos de Panamá, Colombia e incluso Uruguay, que fue la nación que mejor combatió la pobreza entre 2010 y 2014. El informe explica que la mejorÃa general de ese perÃodo se debió principalmente a la variación de los ingresos medios, una tendencia que Nicaragua ha seguido, aunque el paÃs ha insistido en respetables polÃticas sociales que representan las banderas de la ideologÃa de izquierda que el sandinismo aún pretende defender. La economÃa de Nicaragua se ha mantenido positiva en términos generales. Según el Banco Central de Nicaragua, en el cuarto trimestre de 2015 registró un crecimiento interanual de 6,6 % y un crecimiento promedio anual de 4,9 %, según la estimación preliminar del PIB trimestral (PIBT). La serie de tendencia-ciclo del PIBT creció 5,6 % en términos interanuales (tendencia de corto plazo) y 4,8 en promedio anual (tendencia de largo plazo). En la serie desestacionalizada, el PIBT creció 2,4 % con respecto al tercer trimestre del año. Desde el enfoque del gasto, el crecimiento interanual del PIBT estuvo determinado por impulsos en la demanda interna, la cual fue parcialmente contrarrestada por la evolución de la demanda externa neta. Desde la producción, las actividades con más dinamismo fueron construcción, comercio, sector pecuario, intermediación financiera, hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, entre otras. Se observaron reducciones en las actividades de silvicultura y producción de madera, extracción de minas, canteras y la agricultura. El PIBT a precios corrientes reflejó un crecimiento de 15,1 % interanual en la serie original, con lo cual el crecimiento promedio anual fue de 13 %. Polémica en torno al canal de NicaraguaEl canal de Nicaragua, que planea conectar los océanos Atlántico y PacÃfico, yendo por rÃo hasta el Lago Cocibolca (Lago Nicaragua) y cruzando el istmo de Rivas sobre un área de 270 kilómetros cuadrados, se ha convertido en centro de debates y cerca de 53 demostraciones en su contra en material social y ambiental. El canal, del cual se hizo una ceremonia de inauguración de obras simbólicas a final de 2014, ha enfrentado desde ya grandes dudas en torno al retraso de la obra, el impacto de la construcción o el desplazamiento de comunidades campesinas e indÃgenas. De esta forma el sueño que proviene de la época colonial, que pasó por la pluma de Napoleón III y los cálculos de los Estados Unidos, amenaza con convertirse en pesadilla. AsÃ, en octubre de 2015 Managua se convirtió en una ciudad paralizada, cuando miles de campesinos marcharon hasta la capital para oponerse a la construcción del canal interoceánico, cuya concesión fue entregada a la firma HKND Group (Nicaragua Canal Development) de China, para una construcción valorada en 50.000 millones de dólares. El proyecto se ha encontrado con una multitud de protestas de organizaciones ambientales, que dejaron medio centenar de heridos, mientras que el Gobierno de Daniel Ortega lo defiende como una gran oportunidad comercial y estratégica. En las manifestaciones se denunció que simpatizantes del Frente Sandinista dispararon contra algunos participantes. El Gobierno convocó a sus simpatizantes a que se dispersaran por la capital, lo que fue considerado como una muestra de provocación. Miles de trabajadores del Estado, seguidores del Frente y los llamados motorizados -seguidores violentos del sandinismo- se distribuyeron para demostrar su respaldo a Ortega, en lo que la primera dama y vocera del Gobierno, Rosario Murillo, denominó una caminata por el trabajo y la paz. Hay que recordar que Murillo es la jefa de gabinete del Ejecutivo sandinista, es decir, quien toma las decisiones cotidianas de la administración pública. Los planes iniciales de los opositores eran marchar hasta la sede de la Asamblea Nacional para exigir la derogación de la ley 840, que establece la concesión del canal para los próximos cien años, en la práctica entregada al empresario chino Wang Jing, propietario de HKND. La presencia de oficiales antidisturbios impidieron a los manifestantes llegar hasta el edificio parlamentario. Carlos Langrand, diputado del opositor Partido Liberal Independiente (PLI), reconoció la movilización campesina señalando que era una muestra del descontento generado en el paÃs por un proyecto cuya concesión fue entregada sin consultas a la población. El canal, que se extenderÃa desde las costas del Caribe hasta las del PacÃfico nicaragüense, ha despertado temores entre grupos ambientalistas y defensores de derechos humanos. Los primeros alegan que su construcción será catastrófica para la flora y fauna del paÃs, principalmente en el Gran Lago de Nicaragua, de 8000 kilómetros cuadrados, el más grande de Centroamérica. Los segundos temen las consecuencias de un gigantesco desplazamiento humano en la ruta. Se suma la incertidumbre por la falta de estudios que indiquen la viabilidad técnica y comercial de la obra, las fisuras en la capacidad del magnate chino Wang Jing de convencer a inversionistas extranjeros para aportar a la construcción, sobre todo después de que se conociera que su fortuna disminuyó en un 84 % tras el desplome en la bolsa china de las acciones de su empresa de telecomunicaciones Xinwei. Los resultados no se han hecho esperar y HKND ha retrasado el inicio de las obras previstas para el primer trimestre de 2015, anunciando que la construcción de esclusas y la excavación mayor comenzarán a finales de 2016. La compañÃa no ha explicado los motivos del nuevo retraso y asegura que está optimizando el diseño del canal, mientras crea otras obras de logÃstica y acondicionamiento. Esto coincidió con un encuentro de expertos internacionales convocados en Managua por la Academia de Ciencias de Nicaragua, los cuales analizaron el estudio de impacto social y ambiental (EISA) que realizó la empresa británica Environmental Resources Management (ERM). Participaron cientÃficos de universidades de Europa y Estados Unidos, especialistas en biologÃa, marina, ingenierÃa civil y ambiental, hidrologÃa, hidráulica, calidad de agua, sismologÃa y manejo de recursos naturales, entre otras áreas. Concluyeron que el EISA era superficial y no cumple con los parámetros internacionales, y que el proyecto está amenazado por riesgos y no aclara las medidas de preservación del medioambiente. En su declaración final los académicos recomendaron «detener el proyecto, analizar los impactos y riesgos cuantitativamente, y entonces tomar las acciones apropiadas». El Gobierno desacreditó las conclusiones de los cientÃficos. Manuel Coronel Kautz, presidente de la Autoridad Nacional del Gran Canal, dudó de la preparación de los expertos y despreció el que fueran invitados por fuera de los criterios del Gobierno. Solo en el futuro se sabrá si la inversión proyectada, diez veces mayor que la de la ampliación del canal de Panamá -con el cual aspira a competir con barcos de mayor capacidad-, creará 50.000 empleos de manera inmediata, la mitad para nacionales y un 25 % para trabajadores chinos, y podrán menguar algunas de las dudas del presente. Programas sociales, salud y géneroDe acuerdo con el PNUD y su Informe sobre desarrollo humano 2015, Nicaragua permanece con un Ãndice de desarrollo medio, compartiendo escalafón con otros paÃses de Centroamérica, Bolivia y Paraguay. Para mitigar un nivel aún preocupante en la materia, el paÃs ha mantenido programas estatales como Calles para el Pueblo, Usura Cero, Hambre Cero, Bono Alimentario o el Programa Amor, que apoyó el chavismo desde Venezuela en sus dÃas de bonanza petrolera y amistad ideológica incondicional. Ante esta realidad, que supera los debates ideológicos, el Plan Nacional de Nicaragua para el Desarrollo Humano (PNDH) 2007-2012 fue actualizado hasta el 2016. Su objetivo es reducir la desigualdad mediante el aumento del combate a la pobreza, el equilibrio fiscal y el incremento de la inversión en los sectores sociales y la infraestructura rural. Nicaragua es el mayor paÃs de Centroamérica y enfrenta varios desafÃos en torno a la salud. En la región del PacÃfico predomina la población urbana, asà como el riesgo social y ecológico, pero es a la vez donde se concentran las instituciones de bienes y servicios y existe mayor protección. En la región central norte predominan la población rural y el desarrollo agrÃcola y ganadero, mientras que la infraestructura vial y de servicios se encuentra menos desarrollada. Por su parte, la región del Atlántico se caracteriza por la población indÃgena, altos Ãndices de pobreza extrema, dispersión poblacional, bajos niveles de escolaridad, poco acceso a servicios sociales y una alta tasa de mortalidad materna e infantil. El Ministerio de Salud (MINSA), responsable de garantizar el acceso a los servicios de salud y del Plan Nacional de Salud (2004-2015), tiene como propósito garantizar el derecho y el acceso equitativo, universal y gratuito a los servicios públicos de salud. Con el fin de lograr la cobertura universal se establecieron tres regÃmenes: contributivo, no contributivo y voluntario. El régimen contributivo es implementado por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), los ministerios de Gobernanza (MIGOB), de Defensa (MIDEF) y de Educación. El régimen no contributivo está a cargo del MINSA y los servicios del régimen voluntario son prestados por el sector privado. El modelo de salud familiar es implementado con limitaciones en el sector privado, mientras que en el público se trabaja en el mejoramiento de los servicios y el uso eficiente de los recursos, priorizando la calidad de atención sanitaria y la seguridad del paciente. Respecto a la perspectiva de género, aunque las mujeres gozan de una polÃtica de protección en los cargos públicos, la Alianza Universidad-Empresa y el PNUD presentaron en julio el estudio El mercado laboral de Nicaragua desde un enfoque de género que concluye que las caracterÃsticas del mercado laboral generan una situación compleja, especialmente para las mujeres, lo cual requiere de polÃticas públicas y acciones conjuntas del Estado y el sector privado, las universidades y las familias. Silvia Rucks, representante residente del PNUD en Nicaragua, señaló a modo de contexto que entre 1990 y 2015 la proporción de personas que viven en pobreza extrema se redujo en el mundo en 68 %, pasando de 1900 a 836 millones. Este logro inédito, en América Latina y el Caribe fue de 66 %. Sin embargo, de 75 paÃses con los que se cuenta información, en 41 las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de vivir en hogares pobres, y la probabilidad es aún mayor en los hogares encabezados por mujeres solas. Varios factores contribuyen al incremento de esta vulnerabilidad: acceso desigual al trabajo remunerado, menores ingresos, falta de protección social, recursos y bienes productivos limitados. En la mayorÃa de las regiones se ha alcanzado la paridad de género en la enseñanza en todos los niveles educativos pero, a pesar de este progreso, las mujeres enfrentan una transición difÃcil al trabajo remunerado, reciben menores ingresos que los hombres y en particular las mujeres jóvenes enfrentan mayores tasas de desempleo, incluso cuando tienen más años de educación. Ante esta situación Rucks señaló que Nicaragua muestra importantes avances en materia de género en varios de los Objetivos del Milenio, como son la reducción de la pobreza extrema, de la desnutrición crónica o de la mortalidad materna. El paÃs presenta una importante participación de las mujeres en el mercado laboral y está por encima del nivel promedio de la región (América Latina y el Caribe), además de ser una de las naciones con mayor porcentaje de mujeres en cargos públicos. Destaca de manera particular la participación de 42 % de ellas en la Asamblea Nacional. Las mujeres además superan en todos los niveles educativos la matrÃcula de los varones, tienen mejores Ãndices de retención escolar y mejores calificaciones. Esos avances empiezan a ser reconocidos a nivel internacional: por ejemplo, el PNUD de Nicaragua recibió la certificación del Sello de Oro por Igualdad de Género, aplaudiendo el progreso alcanzado fruto del trabajo de los diversos sectores nacionales, el PNUD y la cooperación internacional. El estudio concluye que Nicaragua presenta una importante participación de las mujeres en el mercado laboral y está por encima del nivel promedio América Latina y el Caribe. Esa participación es marcada por la ocupación en el sector informal, en microempresas y en el sector servicios, espacios donde generalmente los niveles de ingresos son muy bajos. Por otro lado, las mujeres tienen más probabilidades de estar activas en el mercado laboral cuando tienen acceso a la educación técnica y terciaria; sin embargo, tienen mayor representación en niveles de sobrecalificación, compensando con estudios los factores de discriminación. La maternidad, la presencia de personas de la tercera edad en los hogares y las responsabilidades asignadas socialmente a las mujeres en el trabajo no remunerado limitan sus trayectorias laborales y profesionales. La carga de labores no remuneradas es cuatro horas mayor a la de los hombres. Esta situación no cambia en tiempos de crisis ni cuando mejora la situación de los hogares. La brecha bruta de ingreso de las mujeres es del 30 % con relación a la de los hombres, muestra un aumento entre 2009 y 2012, y es más pronunciada en el área rural. Disputa fronteriza con Costa RicaNicaragua aseguró en diciembre de 2015 que acatará un fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el que se reconoce la soberanÃa costarricense en un pantanoso territorio fronterizo. Se determinó que se violó la soberanÃa de su vecino con presencia militar y su derecho de navegación sobre el rÃo San Juan, escenario de disputas diplomáticas entre ambas naciones. El fallo, vinculante e inapelable, establece que Nicaragua debe indemnizar a Costa Rica por el daño ambiental causado por trabajos de dragado que en la zona ha dirigido Edén Pastora, el controvertido exguerrillero sandinista conocido como Comandante Cero. La resolución de la corte con sede en La Haya es considerada como una derrota de la diplomacia nicaragüense y del propio Ortega. Pastora ingresó a la lista de requeridos por Interpol, por tanto no podrÃa salir de territorio nicaragüense, podrÃa ser enviado y procesado a Costa Rica por el delito de usurpación de bienes públicos e infracción a la ley forestal. Tras cinco años de disputas, «el Gobierno de Nicaragua reconoce y acata la decisión del alto tribunal internacional, y comenta que encuentra en este fallo el sentido de equilibrio y balance que siempre ha caracterizado las decisiones de la Corte», dijo la primera dama y vocera del Gobierno, Rosario Murillo, al leer en cadena de radio y televisión la respuesta oficial tras la emisión del fallo. «El Gobierno de Nicaragua considera esta sentencia como un mandato para cerrar este capÃtulo, puesto que la Corte se ha pronunciado, y ha decidido», agregó. En su momento, la disputa limÃtrofe catapultó la imagen de Ortega en Nicaragua, asà como la de la entonces presidenta Laura Chinchilla, en Costa Rica. A la vez, ambos Gobiernos mantuvieron relaciones muy tensas y utilizaron un discurso nacionalista para desviar la atención de problemas internos de sus paÃses. Daniel Ortega incrementó de paso una retórica nacionalista con miras a promover su reelección y, por ejemplo, desconoció la resolución de la OEA que solicitaba a los dos paÃses retirar tropas o cuerpos de seguridad de la zona como condición para resolver pacÃficamente la controversia. Por su parte, Chinchilla fue criticada por el expresidente Ãscar Arias de un manejo poco profesional de la situación, que la oposición además señaló que se habÃa convertido en una cortina de humo ante los asuntos domésticos. Sin embargo, Ortega, en un tono populista mayor, fue más allá: incluso envió a miembros de la llamada Juventud Sandinista hasta la frontera para garantizar la soberanÃa de Nicaragua sobre el rÃo San Juan. «Nicaragua ha sido vÃctima del manejo soberbio y personalista de Ortega de un tema de interés nacional. Nunca debió mandar tropas a esa zona, ese fue un error polÃtico. Ortega actuó con soberbia y afectó a Nicaragua. Es una torpeza», aseguró el diputado opositor y exvicecanciller VÃctor Hugo Tinoco. En su comunicado oficial, el Gobierno aseguró que tras el fallo «debemos disponernos a restablecer los mecanismos de diálogo y convivencia» para lograr una relación con Costa Rica basada en «el respeto, la tranquilidad y la paz». Para Tinoco -disidente del Frente Sandinista- la primera prueba de fuego de un posible acercamiento será encontrar una solución a los más de seis mil cubanos varados en Costa Rica y a los que Nicaragua les niega el paso por su territorio en su camino hacia Estados Unidos. ConclusiónA 2015 la pregunta que surge, como lo sugiere Carlos Chamorro, es si será posible superar un régimen que actúa con mentalidad de partido único manteniendo la formalidad democrática. Es difÃcil prever hasta qué punto el sandinismo, que parece no tolerar a la oposición, estarÃa dispuesto a aceptar una eventual derrota en las urnas. Para despejar la incertidumbre serÃa necesario que todas las fuerzas polÃticas, desde los partidos polÃticos a las organizaciones de la sociedad civil, pasando por las élites económicas, asuman su responsabilidad en el futuro de las instituciones democráticas. Un eventual diálogo, que supere los actuales objetivos cortoplacistas y ponga en la agenda nacional el desmontaje gradual del corporativismo autoritario, serÃa la fórmula para establecer nuevamente elecciones libres. La pregunta adicional es si ese cambio será pacÃfico o estará teñido de represión y violencia. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

volver volver |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

1. En el 2016 Nicaragua, con un crecimiento de su puntuación de más del 45 % respecto al año anterior, logra frenar una pronunciada curva descendente que venÃa desde el 2014. Anteriormente, tuvo un perÃodo de cuatro años de tendencia negativa, entre 2009 y 2012, interrumpido en el 2013, cuando fue el paÃs que más mejoró su puntaje respecto al año anterior.

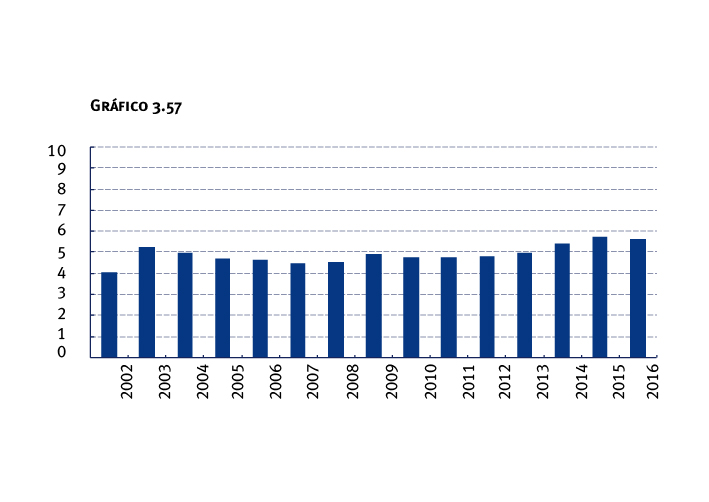

1. En el 2016 Nicaragua, con un crecimiento de su puntuación de más del 45 % respecto al año anterior, logra frenar una pronunciada curva descendente que venÃa desde el 2014. Anteriormente, tuvo un perÃodo de cuatro años de tendencia negativa, entre 2009 y 2012, interrumpido en el 2013, cuando fue el paÃs que más mejoró su puntaje respecto al año anterior. 2. En la dimensión I, que mide el comportamiento de derechos polÃticos y libertades civiles, democracia de los ciudadanos, ha habido un descenso del orden del 2 %, luego de seis años consecutivos de incrementos en la puntuación; igualmente, este resultado le permite mantenerse por encima del nivel del promedio regional (gráfico 3.57). A pesar de mostrar una leve caÃda, algunos indicadores presentan mejores puntuaciones con respecto al 2015; es el caso de género en el Gobierno y condicionamiento de las libertades por inseguridad. El dato preocupante de Nicaragua es que las puntuaciones de los indicadores que miden el respeto de los derechos polÃticos y las libertades civiles permanecen bajos, lo que dificulta el avance en el desarrollo democrático.

2. En la dimensión I, que mide el comportamiento de derechos polÃticos y libertades civiles, democracia de los ciudadanos, ha habido un descenso del orden del 2 %, luego de seis años consecutivos de incrementos en la puntuación; igualmente, este resultado le permite mantenerse por encima del nivel del promedio regional (gráfico 3.57). A pesar de mostrar una leve caÃda, algunos indicadores presentan mejores puntuaciones con respecto al 2015; es el caso de género en el Gobierno y condicionamiento de las libertades por inseguridad. El dato preocupante de Nicaragua es que las puntuaciones de los indicadores que miden el respeto de los derechos polÃticos y las libertades civiles permanecen bajos, lo que dificulta el avance en el desarrollo democrático.

3. La variación de la dimensión II, que mide la

3. La variación de la dimensión II, que mide la

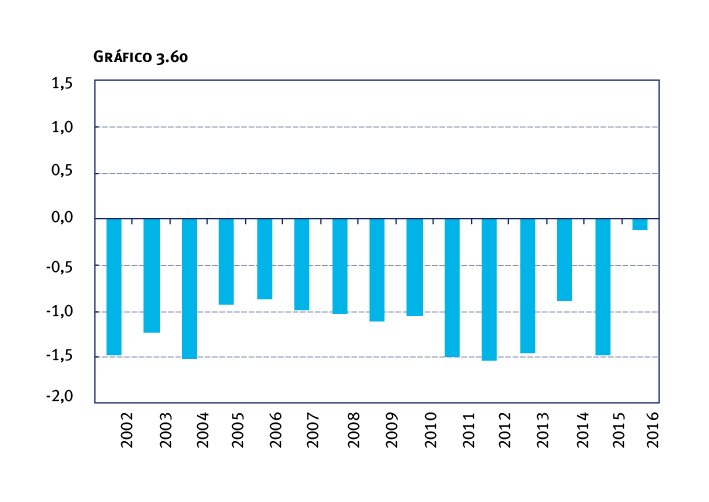

5. En lo relativo a la capacidad para generar polÃticas que aseguren eficiencia económica, Nicaragua avanza respecto a los valores del año anterior y logra su mejor puntuación (gráfico 3.60). El ascenso se corresponde con comportamientos positivos en muchas de las variables, especialmente PIB per cápita, endeudamiento e inversión. Solo la variable brecha de ingreso muestra un signo negativo.

5. En lo relativo a la capacidad para generar polÃticas que aseguren eficiencia económica, Nicaragua avanza respecto a los valores del año anterior y logra su mejor puntuación (gráfico 3.60). El ascenso se corresponde con comportamientos positivos en muchas de las variables, especialmente PIB per cápita, endeudamiento e inversión. Solo la variable brecha de ingreso muestra un signo negativo.