IDD-Lat 2016 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

Costa Rica |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

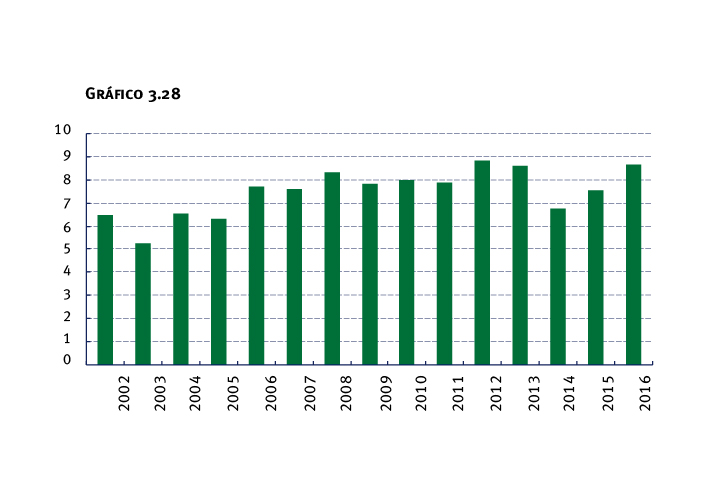

3. El valor obtenido en la dimensión de calidad institucional y eficiencia polÃtica, democracia de las instituciones, mantiene al paÃs en la segunda posición, y consolida la tendencia positiva que se registra desde el año anterior (gráfico 3.28). En el ranking regional es precedido solamente por Uruguay. Es el único paÃs de América Central que logra calificar con alto grado de desarrollo, mientras que los otros presentan desarrollo democrático medio (Panamá, El Salvador y Honduras), bajo (República Dominicana) y mÃnimo (Guatemala y Nicaragua).

Su alto puntaje en los indicadores que miden percepción de la corrupción y desestabilización de la democracia y la mejor puntuación obtenida en accountability, especialmente en la legal, hacen que Costa Rica se mantenga en lo alto de la tabla, a pesar del leve descenso en participación de los partidos polÃticos en el Poder Legislativo. El paÃs, que por primera vez habÃa sido alcanzado por el factor de anormalidad democrático por una crisis institucional vivida durante el 2013, en el 2015 logró salir de esta condición y en el 2016 se mantiene fuera de esta.

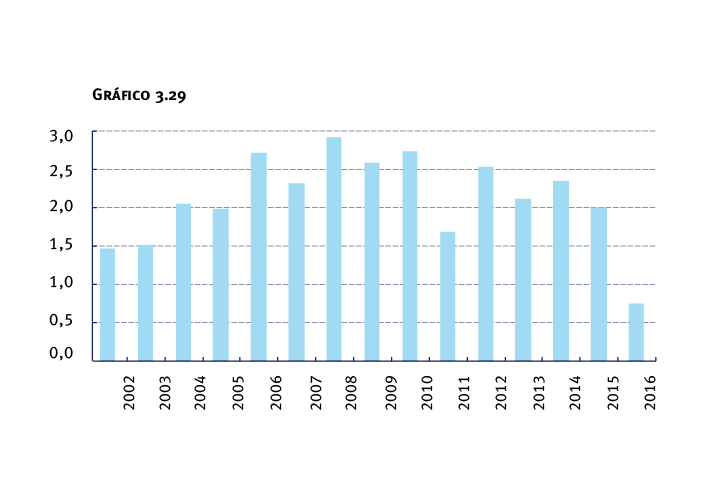

4. En la dimensión social, Costa Rica se ubica por primera vez por debajo del promedio regional, fruto del retroceso en más del 60 % con respecto a los valores obtenidos en el 2015 (gráfico 3.29). Este descenso le significa perder seis lugares en el ranking. Costa Rica lidera en la región el Ãndice de desempeño en salud. El peor puntaje recibido en los indicadores de desempleo y gasto público en educación explica el peor desempeño en esta dimensión. Perdió la categorÃa de alto desarrollo democrático, y en el 2016 se ubica en el grupo de paÃses con desarrollo democrático medio, junto con Panamá y El Salvador, de América Central; el resto de los que conforman esta región se sitúa en el rango de bajo y mÃnimo desarrollo democrático. La puntuación obtenida es la peor de la serie, mientras que la mejor la habÃa obtenido en el 2008 con casi 3,000 puntos.

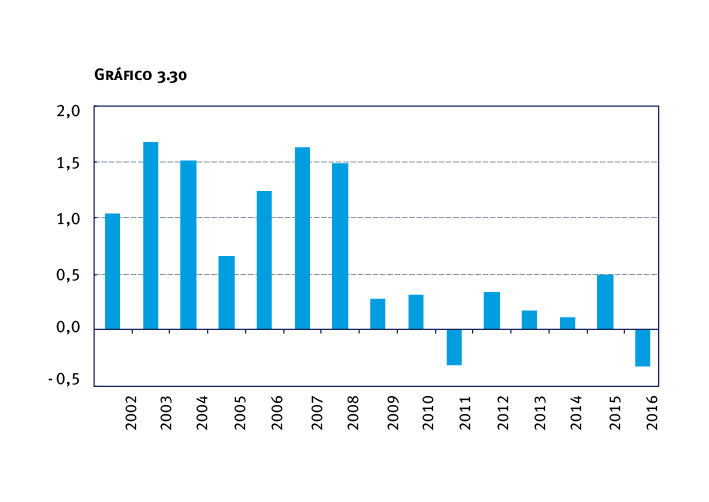

5. El desempeño en la dimensión económica ha empeorado fuertemente en relación con los valores obtenidos el año anterior (gráfico 3.30). El registro de 2016 ubica al paÃs entre los que presentan desarrollo democrático medio, aunque ya no supera el promedio regional. Este comportamiento se traduce en un descenso en cuatro posiciones en el ranking regional respecto al 2015, hasta la 12.ª ubicación. Los indicadores que muestran un peor desempeño son brecha de ingreso, endeudamiento e inversión. Con estos resultados, se aleja más de los mejores valores alcanzados en el perÃodo 2002-2008. De América Central, Panamá y República Dominicana presentan mejores resultados, aunque ambos también califican en la categorÃa de desarrollo democrático medio; el resto de los paÃses de esa zona geográfica se ubica en el grupo de bajo desarrollo democrático. Conclusiones- Costa Rica presenta un descenso en el IDD-Lat 2016 de más del 5 %. - Se ubica en el tercer lugar del ranking regional, descendiendo una ubicación con respecto al año anterior. - Se observan mejores resultados en las dimensiones que miden los comportamientos de las variables de democracia de los ciudadanos y de las instituciones. - Es fuerte el retroceso en democracia económica, con el peor valor desde el 2002 a la fecha. - Se consolida como un paÃs con alto desarrollo democrático. - Se sitúa muy por encima del promedio regional. - Lidera democracia de los ciudadanos. Es la segunda vez en estos años que logra alcanzar el primer lugar del ordenamiento regional. Ya lo habÃa hecho en el 2002. Es el único paÃs de América Central que recibe la calificación de alto desarrollo democrático. Sigue ostentando óptimos valores en respeto de los derechos polÃticos y las libertades civiles. - En democracia de las instituciones se coloca en el segundo lugar de la tabla, el mismo que habÃa ocupado en el 2015, aunque en esta ocasión con una mejor puntuación. Se mantiene en el grupo de paÃses con alto desarrollo democrático. - En democracia social y democracia económica, Costa Rica se ubica en el grupo de paÃses con desarrollo democrático medio, perdiendo en el primer caso el estatus de alto desarrollo, y en el segundo caso, no pudiendo superar el promedio regional. A un año de la elección del cambioSergio Araya Alvarado Introducción2015 representó en la vida polÃtica de Costa Rica la consolidación de la tendencia advertida al concluir el año anterior, caracterizada por una rápida migración de un estado social de alta expectativa con el ejercicio del poder por una fuerza partidista no tradicional a un nivel elevado de desencanto y de pérdida de respaldo hacia el denominado Gobierno de cambio. En abril de 2014 más de un millón trescientos mil costarricenses expresaron en las urnas su deseo de promover un cambio. En lo inmediato ello produjo el ascenso al poder polÃtico público de una fuerza no tradicional liderada por una figura desconocida y técnicamente nueva en la dinámica polÃtica del paÃs. Empero, febrero de 2014 habÃa también sido testigo de la reiteración de un comportamiento electoral recurrente a lo largo de este siglo. A saber, mediante el ejercicio libre del sufragio, el soberano conformó una Asamblea Legislativa pluralista, donde el elemento distintivo fue la integración de nueve bancadas parlamentarias, con un peso polÃtico relativo de similar magnitud. Incluso, como parte de este escenario, la fracción legislativa afÃn al Gobierno se convirtió en la segunda fuerza en cantidad de curules, con apenas el 22,8 % del total de asientos del órgano unicameral. La combinación de ambos hechos polÃticos, generados desde la misma fuente -la ciudadanÃa que emitió el voto-, devino en un panorama complejo que, aunado a factores propios de la novicia Administración, incidió en el tipo de conducción polÃtica reproducida y en los resultados concretos alcanzados, propiciando lo que algunos podrÃan catalogar una suerte de cambio gatopardiano, donde todo cambia para que siga exactamente igual. El Gobierno del presidente Luis Guillermo SolÃs ha vivido un año 2015 sumido en la impopularidad y en resultados muy limitados en el ámbito económico, donde con excepción del Ãndice de inflación que se mantuvo casi nulo o los resultados de la actividad turÃstica que muestra su tradicional dinamismo, la mayorÃa de los rubros han mostrado un comportamiento discreto. Estas situaciones han tenido como efecto inmediato una gran pérdida de respaldo ciudadano a su gestión. La encuesta del Centro de Investigación en Estudios PolÃticos (CIEP) de la estatal Universidad de Costa Rica (UCR) publicada en septiembre reveló que el 59,5 % de los costarricenses cree que la labor del Gobierno ha sido mala o muy mala, y solo el 16,9 % piensa que ha sido buena o muy buena. Además, el 80 % estima que el presidente ha cumplido poco o nada sus promesas de campaña. En la medición anterior del CIEP, realizada en noviembre del 2014, las calificaciones negativas al Gobierno llegaban al 34,5 % y las positivas al 30,8 %, lo que evidencia una pérdida importante de apoyo social difuso. Democracia de los ciudadanosProcesos electoralesEl año 2015 no registró elecciones en ninguno de los niveles de la estructura territorial del paÃs. No obstante la cercanÃa del primer proceso electoral de alcance municipal celebrado de manera totalmente separada de los comicios de autoridades nacionales, que se programó para el primer domingo de febrero de 2016, provocó una intensa actividad electoral al interior de las distintas agrupaciones polÃticas inscritas ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Usualmente en Costa Rica los partidos polÃticos seleccionan a sus candidatos a puestos de elección popular en el año inmediatamente anterior al que alberga dicho proceso comicial. Esta oportunidad no fue la excepción. Los 6069 cargos que serÃan electos el 7 de febrero de 2016 obligaron a los partidos polÃticos a desarrollar un activo proceso de identificación y escogencia de los aspirantes. El Código Electoral permite a cada agrupación polÃtica establecer el mecanismo de selección que mejor convenga a sus intereses, en tanto satisfaga principios básicos inherentes al cumplimiento de normas de democracia interna, transparencia, inclusión y equidad de género. Alrededor de 58 partidos polÃticos inscritos a escala nacional, provincial y cantonal, en forma individual o mediante alianzas acordadas en ámbitos locales especÃficos, presentaron ante el órgano electoral en la fecha legalmente estipulada las nóminas correspondientes a los cantones donde intervendrÃan. Huelga indicar que únicamente el Partido Liberación Nacional inscribió candidaturas en la totalidad de los 81 cantones del paÃs. Participación de la mujer en proceso polÃtico del perÃodoLa legislación vigente obligó a los partidos polÃticos a constituir sus papeletas de manera alternada, lo que implicó una importante incorporación de mujeres a la vida electoral local. No obstante, como ocurrió en los comicios nacionales celebrados en 2014, en la mayorÃa de los casos las nóminas fueron encabezadas por hombres, lo que hace presagiar la inviabilidad de alcanzar la equidad en la conformación de las estructuras de poder público local resultantes de los comicios de febrero de 2016. A nivel gubernamental se registró un caso destacado en torno a la conformación de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, entidad autónoma responsable del diseño y ejecución de la polÃtica monetaria y cambiaria del Estado costarricense. Se requerÃa nombrar en un mismo momento a tres de los siete puestos que la constituyen. En aras de potenciar una mayor participación de la mujer en este tipo de órganos de dirección, el Poder Ejecutivo postuló únicamente mujeres para la totalidad de los cargos.[46] Pese a que hubo un lapso en que la Directiva dejó de sesionar por falta de quórum, dado que únicamente habÃa cuatro directores en funciones y la Asamblea Legislativa planteaba objeciones a varias de las candidatas propuestas desde el Ejecutivo, este estuvo anuente a variar los nombres pero mantuvo la tesis de que sus reemplazos fueran mujeres, toda vez que los cuatro miembros de la directiva vigentes eran varones. Violencia, narcotráfico y afectación de derechos y libertadesLos homicidios alcanzaron niveles históricos en el año 2015. Las estadÃsticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) muestran que este ha sido el año más violento registrado en el paÃs. Al 31 de diciembre se registraban 558 homicidios, la mayorÃa de los cuales -se cree- vinculados al crimen organizado. Esto representa un aumento sustancial respecto a los 407 homicidios en 2012 y 474 en 2014. Desde la Administración de SolÃs Rivera se reaccionó mediante el establecimiento de nuevas fórmulas para contrarrestar el incremento en la tasa de homicidios. En el mes de octubre se estableció una policÃa especializada encargada de combatir las organizaciones de narcotráfico locales, denominada Fuerza Especial Operativa (FEO). Se compone de 500 oficiales de policÃa y actualmente lidera los esfuerzos para desmantelar a los grupos criminales en las zonas urbanas de todo el paÃs, incluyendo las áreas más conflictivas de la capital San José. Democracia de las institucionesEl entusiasmo y la esperanza que caracterizaron el inicio de la nueva Administración se enfriaron y fueron reemplazadas por percepciones negativas y desánimo. Este comportamiento, que comenzó a observarse a escasos seis meses de iniciado el perÃodo constitucional, se acrecentó durante 2015. A manera de ejemplo, datos de la encuesta de la empresa CID-Gallup del mes de septiembre señalaron que la opinión sobre la gestión presidencial de Luis Guillermo SolÃs evidenciaba un balance desfavorable de 32 %, pues un 14 % opinaban que la habÃa hecho bien, un 46 % señalaban que habÃa sido mala y un 38 % consideraban que no era ni buena ni mala. Al compararlo con los gobiernos de Laura Chinchilla (2010-2014), Ãscar Arias (2006-2010 y 1986-1990), Abel Pacheco (2002-2006), Miguel Ãngel RodrÃguez (1998-2002), José MarÃa Figueres (1994-1998), Rafael Ãngel Calderón (1990-1994), Luis Alberto Monge (1982-1986) y Rodrigo Carazo (1978-1982), se desprende que SolÃs ha sido el peor evaluado, solo por debajo de la Administración liberacionista de 1994 a 1998. Contribuyen a consolidar esta percepción social la praxis reproducida por los tomadores de decisiones y el panorama polÃtico complejo antes mencionado, donde sobresale la limitada capacidad de maniobra del Poder Ejecutivo con un Parlamento multipartidista y sin una fracción oficialista fuerte. Siguen presentándose debilidades en el quehacer polÃtico del Gobierno desde su inicio; y en ocasiones, estas se han acrecentado. Destacan las siguientes: - Ausencia de claridad en las prioridades de gestión, más allá de los temas de orden fiscal insertos en la agenda polÃtica por la contingencia y no como resultado de una lectura estratégica y proactiva. - Persistencia de contradicciones discursivas y de abordaje en torno a temas de la agenda polÃtica, entre miembros del gabinete, que reflejan ausencia de coordinación y un débil liderazgo del jefe de Estado. - Débiles canales de comunicación con la Asamblea Legislativa, pese al cambio de titular en el Ministerio de la Presidencia en abril de 2015 y el ofrecimiento del nuevo jerarca de reproducir lazos de interacción más fluidos y permanentes con aquella. - Fracturas en la bancada oficialista que afectan su unidad de concepción y conducción, y limitan su rol de apoyo al Ejecutivo desde la dinámica parlamentaria. - Tales divisiones incluso han llevado en ocasiones a convertirse en un obstáculo para el logro de acuerdos legislativos que coadyuven con el cumplimiento de metas del Gobierno e incluso a perder la dirección del Parlamento el 1 de mayo cuando fueron superados por una alianza de siete bancadas de oposición y una diputada del propio oficialismo, que permitió al socialcristiano Rafael Ortiz Fábrega asumir la presidencia del Directorio Legislativo durante el perÃodo comprendido entre el 1 de mayo de 2015 y el 30 de abril de 2016. - Ausencia de obra pública tangible para el ciudadano, pese a la declaratoria de emergencia emitida desde el primer dÃa de ejercicio gubernamental tendiente a dar respuesta a un rezago importante en materia de infraestructura vial y sanitaria. Empero, más allá de los aspectos mencionados, la capacidad de articular esfuerzos de las distintas fuerzas polÃticas representadas en la Asamblea Legislativa quedó evidenciada el dÃa 14 de diciembre en la aprobación, con el voto de diputados de todas las bancadas, de la reforma al Código Procesal Laboral, tramitada de manera inusualmente ágil en la corriente parlamentaria, tras el tortuoso camino experimentado por el proyecto de reforma aprobado en el cuatrienio anterior y vetado de manera parcial por la entonces presidenta de la República, Laura Chinchilla. Movimientos y organizaciones socialesSe evidenció un enfriamiento en la relación sostenida entre los sectores sociales organizados y el Poder Ejecutivo. El cambio suscitado en la jerarquÃa del Ministerio de la Presidencia, que representó también un cambio en el enfoque y prioridades de su accionar, desplazándose de una amplia interacción con los sectores sociales hacia un vÃnculo mayor con los operadores polÃticos del sistema, coadyuvó en tal modificación. Los sectores sociales organizados muestran fisuras que se reflejan en la configuración de dos grandes agrupaciones: el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) y el Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa. Esta última organización concretó el dÃa 26 de junio de 2015 un acuerdo con los partidos polÃticos Acción Ciudadana y Frente Amplio y con los jefes de bancada parlamentaria de estos un acuerdo llamado Agenda Patriótica para el Bien Común. Más allá de su contenido, centrado en la defensa y preservación del Estado social de derecho y la institucionalidad de los servicios públicos, especÃficamente la defensa del empleo público y de la integralidad del régimen salarial del sector público, el acuerdo es histórico porque puso en un mismo plano a actores de naturaleza distinta, como lo son sectores sociales y fuerzas polÃticas. En otras palabras, con la adopción de este acuerdo, un colectivo mayoritariamente sindical fue reconocido como un actor polÃtico más por fuerzas partidistas y polÃticas debidamente establecidas. El impacto de este hecho aún no es plenamente medible. En ese marco, el acuerdo incluye una agenda temática que va más allá de los temas estrictamente laborales y de carácter reivindicativo. Asà se consigna la pretensión de alcanzar cambios profundos en el sistema tributario costarricense, a efectos de hacerlo más progresivo. Democracia socialHechos significativos y situación general en educaciónEn esta temática se aprecia un esfuerzo por dotar de mayores recursos al sector. No obstante, una débil gestión desde la institucionalidad pública atenta contra el propósito de ampliar la cobertura de la educación, especialmente hacia los sectores más vulnerables de la población. Un ejemplo de ello fue denunciado por el XXI Informe del Estado de la Nación cuando afirma que 46.151 estudiantes reciben una beca pero realmente tienen las condiciones económicas para solventar sus estudios, mientras que hay 94.387 que sà necesitan ese subsidio pero no lo tienen. PobrezaLos datos oficiales del Instituto Nacional de EstadÃstica y Censos (INEC) indican que la pobreza en 2015 afectaba a 21,7 % de los hogares, 7,2 % de ellos en pobreza extrema; mientras en el 2014 los porcentajes fueron de 22,4 % y 6,7 %, respectivamente. DesempleoEn cuanto al desempleo, los datos del INEC muestran que en el tercer trimestre de 2015 se situó en el 9,2 %, inferior al 9,5 % registrado en el mismo perÃodo de 2014. El empleo informal en el tercer trimestre fue de 45,7 % de las personas ocupadas, lo que supone un aumento de 2,9 puntos en comparación con el mismo perÃodo de 2014. Democracia económicaLa economÃa nacionalLas situaciones más complejas para el gobierno de SolÃs fueron el bajo crecimiento económico (proyectado en 2,8 % para 2015) y el déficit fiscal, que viene creciendo cada año desde el 2008, cuando era presidente Ãscar Arias. En 2014 el déficit cerró en un 5,7 % del PIB, en el 2015 se proyectaba que serÃa de al menos 5,9 % y seguirÃa aumentando en el 2016, si no se hicieran ajustes. El presidente reconoce la centralidad del tema fiscal -al contrario de lo que planteaba en el perÃodo de campaña-, dado que la magnitud del déficit es insostenible en el mediano plazo. Por ello, durante el año impulsó una serie de reformas tributarias. Los principales proyectos fiscales de SolÃs fueron cambios en la base y la manera de cobrar el impuesto sobre la renta y una iniciativa para convertir el impuesto de ventas del 13 % en uno de valor agregado (IVA) del 15 %, que ampliarÃa los productos y servicios por gravar. Estas propuestas fueron rechazadas sistemáticamente por la oposición parlamentaria y por distintos sectores de la sociedad civil, entre ellos, segmentos significativos del empresariado. En todos estos casos, el discurso coincide en solicitar a la Administración acciones prioritarias en materia de reducción del gasto público, sobresaliendo tópicos complejos y sensibles relacionados con la estructura del Estado, el régimen del empleo público y el sistema de pensiones con cargo a la hacienda pública. Por su parte, los colectivos sindicales señalan a la evasión y la evasión fiscal de grandes empresas como los principales disparadores del déficit fiscal y se oponen de manera rotunda a reformas en el régimen del empleo público o en los contenidos de las convenciones colectivas establecidas en distintas entidades del aparato público y cuyo perÃodo de vigencia está llegando al lÃmite, ante su eventual finiquito o ampliación bajo otros términos. Sobre el tema de las convenciones colectivas y su impacto en la dinámica social del paÃs, huelga citar a manera de ejemplo la convención suscrita entre las autoridades de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y sus empleados, que incorpora, entre otros beneficios, servicios como permisos cooperativos, odontologÃa, psicologÃa, trabajo social, ginecologÃa, entrenamiento de personal, cuido de niños, fondo de ahorro, gastos administrativos relacionados con el fondo de ahorro, póliza colectiva de vida, servicio de restaurantes (soda) y convivio de fin de año. En promedio, estos incentivos representan una erogación anual para la institución del orden de los 5000 millones de colones (aproximadamente USD 9,18 millones al 31.12.2015). Empero, más allá de que estos beneficios son financiados usualmente con recursos del erario, en el caso mencionado han venido siendo incorporados a la estructura de costos del combustible adquirido por la ciudadanÃa y afectan el valor de mercado de este producto. En medio del estrecho margen de maniobra generado por la situación fiscal enfrentada, el Gobierno de la República da señales contradictorias que agudizan la tensión social y polÃtica reinante. Un ejemplo de ello es el presupuesto de 2015, que fue un 19 % mayor al del 2014, y para 2016 se previó un presupuesto casi igual al de 2015. Otros temas relevantes: ¿cuál es el sentido del cambio?El XXI Informe del Estado de la Nación determinó que los últimos tres Gobiernos han tendido a compartir las ideas básicas con respecto a cuál debe ser el paradigma de desarrollo nacional. Según el informe, las agendas de cada administración tienen más puntos de convergencia que de divergencia: «Ninguno de los planes estudiados propone cambiar el estilo de desarrollo, ni modificar sustantivamente los fundamentos del modelo económico imperante en el paÃs desde hace veinte años, caracterizado por una amplia inserción global, o el sistema de bienestar social, sustentado en un enfoque solidario. Las diferencias son más bien de tono y matices en asuntos especÃficos». Este resultado lo explican por el hecho de que los tres Gobiernos convergen alrededor de un núcleo común, que se centran en una visión amplia del desarrollo humano sostenible. En cuanto a la dimensión productiva, los puntos de encuentro tienen que ver con temas monetarios, fiscales, tributarios, de infraestructura de transportes y de comercio exterior. Los tres Gobiernos le dan importancia a una agenda de desarrollo hacia afuera, basada en la promoción de polÃticas de liberalización comercial, con el supuesto de que los mercados internacionales son los espacios idóneos para absorber gran parte de la producción nacional, asà como para proveer las importaciones que se requieren para fomentar el desarrollo de la economÃa local. Además le han brindado especial interés a la necesidad de inversión extranjera directa (IED), a fin de complementar el ahorro y la inversión doméstica, y a ayudar a modernizar el aparato productivo, mediante acciones estratégicas en comercio exterior, que incluyen la realización de negociaciones comerciales, fomento de acuerdos multilaterales y polÃticas para la atracción de IED. Las tres Administraciones plantean un énfasis claro en la atención de problemas de desigualdad mediante proyectos que buscan elevar la inversión social pública, asà como la reforma del sistema tributario. Plantean una polÃtica social de dos pisos, con programas que incluyen tanto la provisión de servicios públicos, en educación, salud y vivienda, como el diseño de redes de ayuda que aseguren el empoderamiento, inclusión y apoyo a los segmentos más vulnerables de la población. También presentan puntos de convergencia con respecto al fomento de las pymes y las cadenas de valor, asà como el apoyo al turismo rural, metas prioritarias de las tres Administraciones. El informe menciona que las tres administraciones estudiadas comparten un paradigma de desarrollo centrado en la promoción de un crecimiento económico balanceado y dirigido a la atención de la pobreza. En educación, las propuestas han sido claras en cuanto a la necesidad de formar estudiantes con un alto potencial técnico, fomentar el aprendizaje de otros idiomas, implementar programas de capacitación para acceder a empleos en el sector privado, expandir la infraestructura escolar, fortalecer las ayudas económicas para la educación y desarrollar programas de certificación internacional en este campo. Además se han mantenido o expandido las redes de asistencia social y los programas dirigidos a poblaciones vulnerables, como el régimen no contributivo de pensiones, la Red de Cuido, el Programa Nacional de Empleo, proyectos de vivienda de interés social y el programa «Avancemos», todos mecanismos de ayuda focalizada en personas pobres. En este contexto parece entonces que el cambio ofrecido se limitó a un relevo de los operadores polÃticos del aparato público del Estado. No obstante, el Informe del Estado de la Nación resalta como una diferencia importante la estrategia de la administración SolÃs Rivera tendiente a desarrollar procesos más intensos de desarrollo rural y territorial, especialmente enfocado en los sectores agrÃcolas proveedores del mercado interno. Aunado a ello destaca como un elemento diferenciador la menor relevancia dada al tema de seguridad, especialmente en lo tocante a proyectos de ampliación y capacitación de la fuerza pública, combate del narcotráfico y fortalecimiento de polÃticas penitenciarias. La administración SolÃs Rivera solo contempla una meta prioritaria en este ámbito: la creación de una oficina coordinadora de la cultura de transparencia y lucha contra la corrupción. Una tercera diferencia que plantea el informe es que el Gobierno actual es el único que no tiene en su PND un capÃtulo dedicado exclusivamente a la reforma del Estado. Aunque se expone un conjunto amplio de principios generales que podrÃan guiar el abordaje de este tema, estos no se traducen en metas claramente definidas para encarar los problemas de rectorÃa institucional y la atomización de agendas de gobierno. Por todo ello, el Informe concluye que la administración SolÃs Rivera no rompe con el estilo de desarrollo que impulsaron sus predecesoras. El nuevo Gobierno es cauto, con una propuesta que busca ajustar ciertas áreas de polÃtica pública pero dando continuidad a los sectores estratégicos. Fuentes consultadasSecmca. Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, en <www.secmca.org/LEGISLACION/CR/LOBCCRCostaRica.pdf>. Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2015). XXI Informe del Estado de la Nación, San José, <www.estadonacion.or.cr/21/assets/pen-21-2015-baja.pdf>. elmundo.cr, <elmundo.cr>. La Prensa Libre, <www.laprensalibre.cr>. Semanario Universidad, <http://semanariouniversidad.ucr.cr>. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

volver volver |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

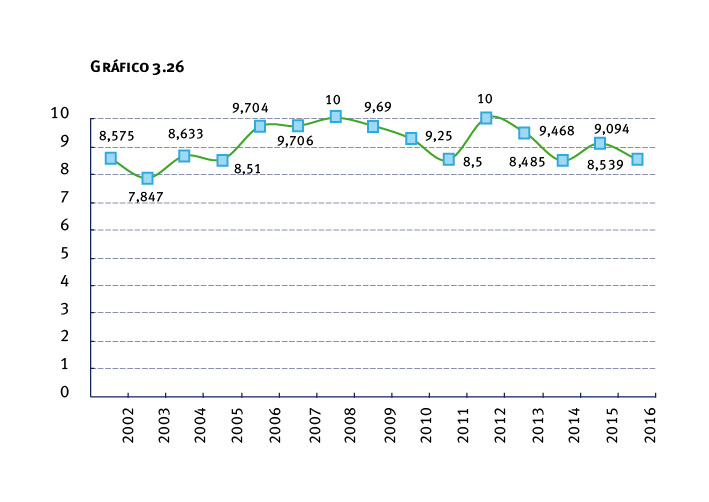

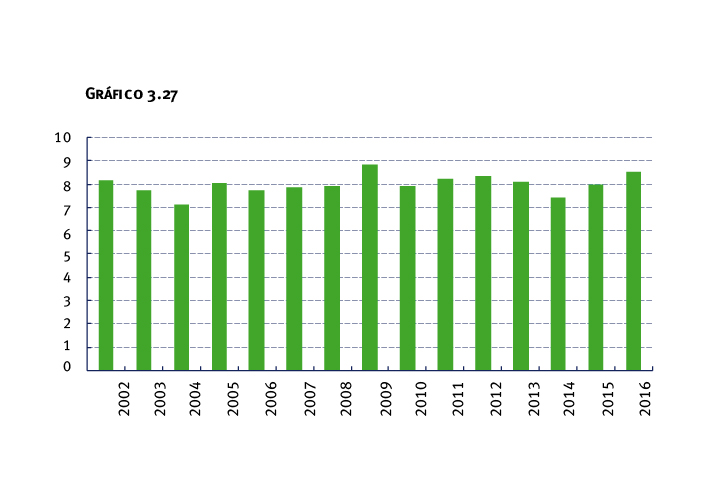

1. En esta edición del IDD-Lat, Costa Rica presenta una puntuación más baja que la del 2015 y desciende del segundo al tercer lugar en el ordenamiento regional. La caÃda en el puntaje es superior al 5 % (gráfico 3.26). Esto es producto de los descensos

1. En esta edición del IDD-Lat, Costa Rica presenta una puntuación más baja que la del 2015 y desciende del segundo al tercer lugar en el ordenamiento regional. La caÃda en el puntaje es superior al 5 % (gráfico 3.26). Esto es producto de los descensos  2. El comportamiento de la dimensión de respeto de los derechos polÃticos y las libertades civiles,

2. El comportamiento de la dimensión de respeto de los derechos polÃticos y las libertades civiles,